Contexte et enjeu de la comparaison entre dette publique et budget familial

Fin août, l’ancien Premier ministre François Bayrou a défendu un budget marqué par l’austérité en recourant à une comparaison répandue : selon lui, la France serait « exactement dans la situation » des familles endettées et « toutes les familles » savent qu’en cas d’endettement, elles sont « dépendantes de la banque » ou menacées de saisies.

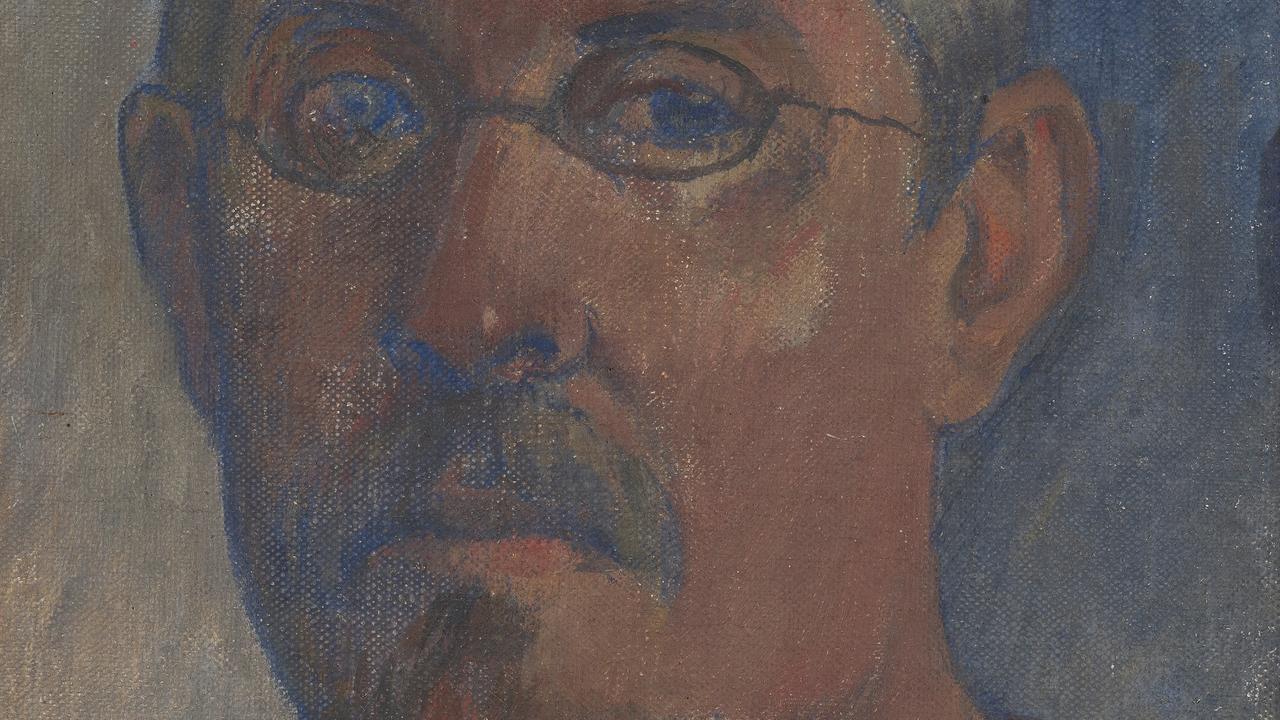

Dans le paysage politique, les métaphores tirées de la vie quotidienne servent à vulgariser des réalités économiques complexes. Amandine Crespy, professeure de sciences politiques à l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles, rappelle que ces images peuvent aider le public à saisir des notions abstraites grâce à des références familières.

Des limites essentielles à la comparaison entre budget d’État et budget familial

Le rôle de la monnaie et l’horizon temporel

Selon l’analyse présentée dans l’émission Tout un monde, un État n’a pas une durée de vie prédéfinie comme celle d’un ménage. Alors que chacun peut être amené à rembourser ses dettes de son vivant, un pays peut théoriquement rembourser ses créanciers en contractant de nouveaux emprunts au fil du temps.

La capacité de modifier les revenus publics

Contrairement à un ménage, un État peut ajuster rapidement ses recettes, notamment par le biais des impôts, afin de financer ses dépenses et ses priorités. Il s’agit alors de décider politiquement quelles catégories de la population contribuent davantage ou moins.

La dimension de la solvabilité et l’accès au financement

En pratique, un pays reste souvent trop important pour « faire faillite ». Toutefois, pendant les périodes de difficulté budgétaire, sa fiabilité est scrutée et les coûts d’emprunt peuvent augmenter ; il demeure, en principe, possible de se financer sur les marchés.

Une dimension morale associée à la dette

Le parallèle avec le budget d’un ménage est fréquemment mobilisé par ceux qui plaident pour une rigueur budgétaire, principalement à droite de l’échiquier politique, et qui s’opposent à financer la dépense publique par l’endettement.

Amandine Crespy souligne que ce cadre peut conduire à une forme de culpabilisation des citoyens et des responsables politiques, en associant l’endettement à une faute morale. Elle rappelle que des références telles que la fable de La Cigale et la Fourmi ont été réutilisées dans les débats sur la zone euro et la situation de la Grèce, illustrant une dimension morale qui peut obscurcir les aspects techniques de la gestion de la dette.

Notes et perspectives pour le débat public

Pour une compréhension plus nuancée, ces échanges rappellent l’importance d’analyser les mécanismes macroéconomiques et les spécificités institutionnelles. Le cas des banques centrales, notamment les questions d’indépendance et de souveraineté monétaire, est mis en avant, avec des références à des analyses sur Swissinfo qui confrontent l’indépendance de la Banque nationale suisse à d’autres modèles, notamment celui des États‑Unis et de la zone euro.

Cette exploration met en lumière les limites d’une comparaison simple et invite à distinguer les outils disponibles et les contraintes propres à chaque modèle de financement public.